La violencia, en 2025, ya no es una excepción ni un escándalo: es sistema. Forma parte del paisaje global con una persistencia que ha vencido incluso a la indignación. El horror ha dejado de sorprendernos. Su frecuencia lo ha vuelto familiar.

Esta naturalización, que es también una derrota ética, exige que hagamos preguntas más profundas: ¿de dónde nace esta violencia?, ¿por qué se perpetúa?, ¿qué papel puede desempeñar la cultura —y más concretamente la literatura— en su contestación?

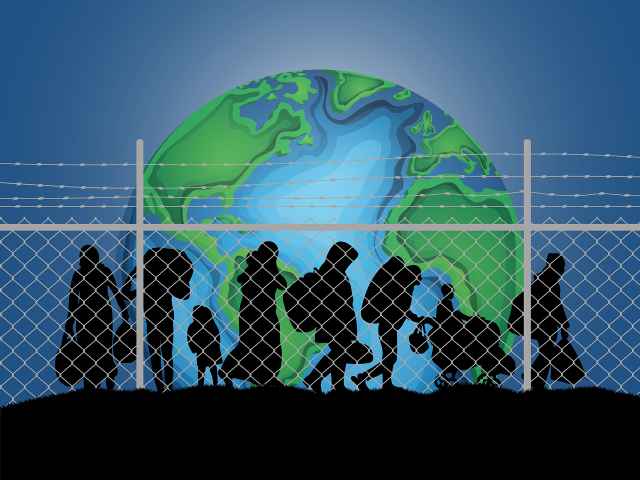

Hoy el mundo cuenta más de 122 millones de personas desplazadas por conflictos armados, persecuciones y crisis climáticas: es el mayor número de refugiados y desplazados jamás registrado (ACNUR, 2025).

En Gaza, la ofensiva militar prolongada ha dejado ya al menos 56 000 muertos, según estimaciones de la ONU y de organismos médicos independientes.

En Sudán, la guerra civil ha provocado el desplazamiento de más de 14 millones de personas, con ataques masivos a campos de refugiados.

Mientras tanto, en los márgenes de Europa se multiplican las devoluciones ilegales, los centros de internamiento y las muertes en el Mediterráneo. En sus centros, crecen los discursos de odio y se normaliza la violencia institucional: una de cada tres mujeres europeas ha sufrido violencia física o sexual, y las agresiones racistas y LGTBIfóbicas se intensifican en un contexto político cada vez más autoritario.

Esta violencia no es solo bélica o individual. Es estructural. Se manifiesta en los cuerpos, en los territorios, en las políticas públicas. Toma la forma de abandono sanitario, de precariedad laboral, de extractivismo, de acoso policial, de leyes que cercan derechos. Toma la forma de un sistema económico que convierte la vida en cifra y la naturaleza en recurso. La violencia es parte de un modelo que no solo tolera la desigualdad: la necesita.

Desde una mirada ecofeminista, no podemos desligar la violencia contra los cuerpos de la violencia contra los territorios. El patriarcado, el colonialismo y el capitalismo han operado históricamente de forma conjunta: dominando, explotando, negando. Las mujeres, los pueblos indígenas, las comunidades rurales, las disidencias sexuales y los ecosistemas han sido y siguen siendo los blancos más recurrentes de esa violencia. Y, sin embargo, también son, con frecuencia, sus mayores resistencias.

Frente a este escenario, la literatura puede parecer frágil. ¿Qué puede un libro ante una bomba? ¿Qué puede un poema ante un genocidio?

Pero la literatura no actúa en el mismo plano que la violencia armada: actúa en la conciencia, en la sensibilidad, en la forma en que nombramos y entendemos el mundo. La literatura es una herramienta de memoria, de crítica y de construcción simbólica. Leer testimonios de guerra o de abuso, leer historias silenciadas, leer voces rurales, migrantes o disidentes nos permite abrir fisuras en el relato oficial. Nos obliga a mirar donde preferimos no mirar. Nos saca del yo para colocarnos en el lugar del otro.

Las escritoras ecofeministas, desde Rachel Carson hasta Vandana Shiva, pasando por Yayo Herrero o María Sánchez, nos enseñan a leer el mundo como una red de interdependencias: entre cuerpos, especies, ecosistemas y saberes. Leerlas es descentrarse. Es reaprender a habitar. Es entender que la violencia no es solo un acto: es una forma de organización social.

En los entornos rurales —a menudo percibidos como espacios al margen de lo político— esta violencia se traduce en vaciamiento, abandono institucional, falta de servicios públicos, dependencia económica, machismo estructural. Pero también en una memoria de cuidado, de comunidad y de resistencia que puede ofrecernos claves para pensar otras formas de vida posibles. La palabra, en estos territorios, es también una herramienta de arraigo, de denuncia y de construcción colectiva.

Por eso insistimos: en estos tiempos urgentes, necesitamos letras insurgentes. Libros que no adornen la realidad, sino que la cuestionen. Libros que no calmen conciencias, sino que las despierten. Lecturas que incomoden, que propongan, que duelan y también acompañen. Leer no nos exime de actuar, pero sí puede hacernos más conscientes, más sensibles, más humanos. En un mundo cada vez más hostil, leer puede ser un acto radical de resistencia.

No se trata de idealizar la literatura ni de romantizar la lectura. Se trata de reconocer su potencia. En cada libro que nombra lo que otros callan, en cada historia que da voz a los márgenes, en cada lector o lectora que decide mirar de frente, hay una posibilidad de transformación.

La violencia se combate con leyes, con organización, con justicia, pero también con relatos. Porque lo que no se nombra, no existe. Y lo que se nombra puede cambiarse.

La palabra, aún, tiene filo.

Y también tiene raíz.

¡Déjanos tus comentarios!